Das Jazzfest Berlin beeindruckt jedes Jahr mit einem einzigartigen Programm bekannter und zugleich durchweg spannender internationaler Musiker/innen aus dem weiteren Jazzbereich. Ich kann hier immer wieder Anfang November, nur wenige Minuten von meiner Wohnung entfernt, eine beeindruckende Menge hochinteressanter, oft auch seltener Konzerte erleben.

In diesem Jahr hat die neue Leiterin Nadin Deventer die vier Festivaltage so geschickt wie ambitioniert nach thematischen Überlegungen geordnet, unter anderem gab es den „Fokus: Chicago“ mit Nicole Mitchells Black Earth Ensemble, dem Projekt ihres aktuellen Albums Mandorla Awakening, das Art Ensemble of Chicago erstmals seit 27 Jahren wieder in Berlin und Trompeten-Jungstar Jaimie Branch. Zusätzlich traten unter dem thematischen Überbau „Blick zurück in die Zukunft afroamerikanischer Musik“ (Überschneidungen offenkundig) u.a. Irreversible Entanglements, Moor Mother, Roscoe Mitchell und Jason Moran auf. Allein diese Namen waren bereits große Versprechungen, und ich hatte mir, wie in den Vorjahren, vorgenommen, einiges anzuschauen/anzuhören. Meine frühzeitige Bewerbung um Pressekarten führte jedoch zu wenig Erfolg, was leider erst in den letzten Tagen vor den Veranstaltungen mitgeteilt wurde, und da waren dann schon fast alle Konzerte ausverkauft … zumal mein trister Kontostand als Unter-Hartz4-Satz-Verdiener mir auch nicht wirklich einen Erwerb weiterer Eintrittskarten ermöglichte.

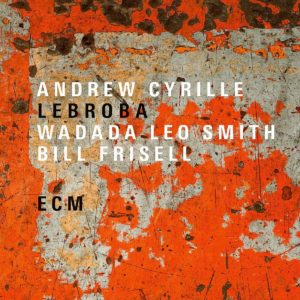

Am Ende besuchte ich daher also auch in diesem Jahr nur eines der vielen tollen Konzerte und kann so leider keinen wirklich ergiebigen Festivalbericht erstatten, wie ich das gerne getan hätte – sondern belasse es stattdessen bei ein paar persönlichen Zeilen zu dem letzten Konzertabend. Am Sonntag beschloss nämlich Bill Frisell, dessen jüngste Alben hier ja einige begeistern, das Festival mit einem intimen Auftritt, den er in ein und derselben Position ohne große Worte, allein mit einer Gitarre, im kargen Licht sitzend, bestritt. Der ganze Abend stand unter der nicht ganz adäquaten Überschrift „Melancholic Sunday“, was, wie seine aktuelle Karriererückblick-CD Music is verrät, immerhin ganz besonders auf Frisells bewegendes Programm zutraf. Manchmal können diese unaufdringlichen Improvisationen etwas lang werden, doch der ganze Saal im Haus der Berliner Festspiele lauschte gebannt und zeigte sich hinterher mit langem Applaus begeistert von dieser unprätentiösen, fast schon weisen Lebensreise des 67-Jährigen. Als ich ihm hinterher bei der kleinen Signier-Viertelstunde mitteilte, dass ich seine jüngsten ECM-Mitwirkungen besonders schätze, verriet er, dass im Februar ein weiteres Album mit Thomas Morgan erscheinen soll. (Das brachte mich auf die Idee, dass man vielleicht mal ein Portrait-Video von Thomas Morgan machen müsste.)

-

-

Zur Zugabe holte Frisell die jüngere Kollegin Mary Halvorsen zu einem Duett auf die Bühne. Halvorsen war beim diesjährigen Jazzfest „Artist in Residence“ und entsprechend in vielen unterschiedlichen Formationen, Auftritten und Veranstaltungen aktiv – was vielleicht erklärt, warum sie beim ersten Europa-Auftritt ihres Oktetts (mit dem Programm des Albums Away with you) eine erstaunlich untergeordnete Rolle einzunehmen schien. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass sie vielleicht schon etwas müde war. Einem Freund, der das Konzert ebenfalls besuchte (aber nicht wie ich im Parkett, sondern oben in der Loge saß), gefiel es nicht, dass Halvorsens Gitarre gegenüber den anderen Instrumenten kaum zu hören war (War das evtl. oben mehr ein Problem als unten?), speziell auch, weil neben ihr Pedal-Steel-Gitarre von Susan Alcorn so viel Raum bekam. Mich störte das weniger, aber es fiel schon sehr auf, dass jede/r der Mitwirkenden ausgiebigen Raum für Soli, meist mehrfach, bekam, während die Chefin sich diesen Raum nicht schenkte und geradezu bescheiden am Rand saß und spielte, als wäre sie eine Nebenfigur des Ganzen. Ihre Mitmusiker waren durchweg beeindruckend und mitreißend, speziell Bassist John Hébert und Saxofonist Jon Irabagon kamen beim Publikum sehr gut an. So unterhaltsam ich das etwa 45-minütige Programm auch fand, es schien mir auch ein klein wenig enttäuschend konventionell, in American-Jazz-Mainstream-Weise, weshalb mich sehr wunderte, dass Bill Frisell die Zugabe mit Halvorsen später mit den Worten einleitete: „It blew my mind. I’ve never heard anything like that.“ Denn so vielseitig und eingängig Halvorsens Oktett-Programm auch war, dass man das, womit die acht oder neun hier dargebotenen Stücke aufwarteten, nicht bereits irgendwo so oder ähnlich gehört hätte, konnte man nun wirklich nicht sagen.

Dabei fällt mir ein, dass in einem Kurzbericht zum Festival (im RBB, wenn ich mich nicht irre) ein paar Gäste nach den Konzerten befragt worden waren, und einer dieser Interviewten, laut Selbstaussage seit vielen Jahren ein regelmäßiger Jazzfest-Besucher, brachte es tatsächlich fertig, in seinen kurzen Statements sicher sechs- bis achtmal zu sagen, dass das Programm in diesem Jahr besonders „anstrengend“ (gleichwohl lohnend) sei, „so anstrengend war es noch nie“. Man darf daher mit einiger Sicherheit annehmen, dass der Herr sich über das zumeist ruhige Programm des „Melancholic Sunday“ sehr gefreut haben dürfte. Leider war ich nicht bei dem Doppelkonzert am Nachmittag, obgleich Maria Fausts großartiges Ensemble-Programm für eines der besten und fantasievollsten im zu Ende gehenden Jahr veröffentlichten Jazzensemble-Alben (Machina) gesorgt hat, das ich liebend gerne live erlebt hätte, zumal in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und gefolgt von einem Soloauftritt von Kara-Lis Coverdale.

Zurück zum Abendprogramm: Während Mary Halvorsens Oktettstücke also mit Abwechslungsreichtum und Publikums-Eingängigkeit punkteten, das Konzert indes leider ein wenig steif und unflexibel wirkte (ein Eindruck, den mein Freund oben auf der Loge ebenfalls bekam – jedes der vielen Soli vermittelte weitaus mehr das Gefühl von Pflicht als von Kür, schade), war der Auftritt von Kim Myhrs Septett, der den Gitarren-Konzertabend eröffnete, gewissermaßen das Gegenteil: Interessanterweise machen die Stücke seines Albums You | Me in ihrer etwas ausgebauten Live-Variante (erweitert auf ganze vier Gitarristen!) erst einmal den Eindruck streng durchgeplanter und unflexibler Minimal Music. Wer das Album kennt, weiß, dass es sich hier um zwei epische Kompositionen für Gitarre und mehrere Perkussionisten (Hans Hulbækmo, Ingar Zach und Tony Buck) handelt, die in der Tradition von Steve Reichs „klassischem“ Material stehen, gefiltert durch leise Anklänge an norwegische Volksmusik und die aus dem Osloer Sofa-Music-Umfeld (oder ähnlich auch von den Necks, apropos Tony Buck) bekannte Ambient-Improvisation, wo Kim Myhr und Ingar Zach mit dem Sofa-Label und ihren zahlreichen Bands und Projekten seit mindestens 15 Jahren wesentliche Protagonisten sind. Der Ansatz, den diese Musiker verfolgen, ist oftmals der eines hypnotischen Musizierens mit sich ineinander verzahnenden und auseinander herauskristallisierenden Entwicklungslinien, was auch beim Zuhörer gerne einen latenten Trance-Zustand evoziert. Das gelang auch beim Auftritt am Sonntag Abend sehr schön und vor allem ohne, dass es je steif und formal geworden wäre, nicht zuletzt weil sich die sieben Musiker offenkundig seit vielen Jahren kennen und gut verstehen. Man darf dabei freilich keinen konventionellen Jazz erwarten, wie das wohl die beiden etwas älteren Besucher/innen neben mir hatten, die nach dem Myhr-Konzert kommentierten, dass das die Konzerte aufzeichnende Radio jetzt fürs erste wieder genügend banale Dudelmusik für die Minuten vor den Nachrichten in petto habe. Schätze, die beiden waren mit dem deutlich jazzigeren, aber auch gefälligeren Auftritt des folgenden Oktetts dann gut bedient.

Gerne hätte ich wie gesagt auch andere Konzerte erlebt, zumal der erwähnte Freund sehr positiv über die Auftritte von Jaimie Branch, Moor Mother und Irreversible Entanglements berichtete. Bill Frisell hat er wiederum durch diesen Abend schätzen gelernt. [Fotos © Camille Blake. (Die zweite Gitarre fasste Frisell während des ganzen Auftritts übrigens nicht einmal an.) Ein paar Fotos von dem Abend kann man hier bei der Jazz-Zeitung sehen.]