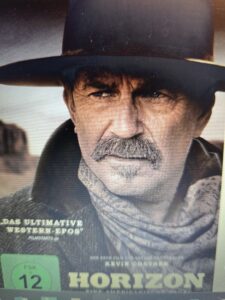

Wenn ich früher meine Grossmutter fragte, was es zu essen gäbe, kam regelmässig die Antwort: „Für a Fünferl a Durcheinander!“. Der Satz drängt sich mir heute auf nach Betrachtung von Kevin Costners Mammutprojekt Horizon, in das er als finales Alterswerk angeblich sein gesamtes Vermögen gesteckt hat – der erste Teil ist nach kurzer Kinolaufzeit streambar für 17,- € Blutgeld, drei weitere ebenfalls dreistündige Teile warten noch.

Zunächst und vor allem: Wer heute noch einen Western drehen will, muss verdammt früh aufstehen oder zumindest Coen heissen … dieses Genre ist sowas von auserzählt, mehr geht nicht mehr, da braucht es mehr als nur einen originellen neuen Ansatz, damit man zwischen all den optischen und akustischen Klischees, mit denen wir massenhaft die unschuldige Prärie besudelt haben, noch einen Reitstiefel auf den Boden bekommt. Trotzdem setzte Kevin Costner zum legendären Sprung über den Abgrund an mit seinem Alterswerk, in dem er die ultimative Geschichte der Besiedelung des Westens in epischer Breite erzählen will. Dass ich in meinem Thread über den Western das Fehlen eines solchen Werks (auch bitte unter Einbeziehung der Sicht der indigenen Bevölkerung) bedauert habe, reut mich jetzt schon wieder, so manches bliebe vielleicht doch besser unabgedreht.

Gelobt wird bei diesem Werk vor allem das In-Szene-setzen der Landschaft – wirklich hübsch, aber dafür genügt auch eine einstündige Doku – und eines stimmungsvollen Soundtracks, aber da könnte man auch Karl May gucken. Die Tableaus und Shots sind bewährt – man steht hinter dem indianischen Späher auf einem Felsplateau und späht mit ihm auf ein Tal mit Siedlern, die ihrerseits zu wenig gespäht haben und denen es deshalb gleich an den Kragen gehen wird, während die Adlerfeder im Wind weht – mit Trommelbegleitung oder wahlweise Indioflötengefiepe etc etc und die sich im Fluss waschende Schöne und ihr heimlicher Betrachter fehlen ebenso wenig, wie die resolute Seniorin, die ständig alle mit dem Regenschirm verdrischt und die anrüchige, aber herzensgute Prostituierte im Saloon, die ständig grundlos zetert und ein Baby herumschleppt, von dem man auch nicht weiss, wohin es gehört und das bei allen Strapazen nie weint oder quengelt – und zuletzt der Lone Rider, der Regisseur selbst, der von irgendwoher kommt, irgendwohin will und irgendeine Mission verfolgt, die man dann erst im vierten Teil am Ende hoffentlich erfährt, was in approximativ 10 Jahren sein dürfte, wobei Costner anscheinend ganz zwanglos davon ausgeht, dass man den Inhalt der vorherigen Teile dann noch weiss bzw nochmal guckt, was ich für eine gewaltige Selbstüberschätzung halte. Dazwischen hübsche Frauen – trotz langem Planwagenaufenthalt in gepflegtem, fleckenlosem Outfit und wohlfrisiert und eine hinreissend schöne indigene Hauptdarstellerin – also alles an Realitätsfremdheit, was einem beim klassischen Western schon immer geärgert hat. Wenigstens spielt keiner Mundharmonika.

Zum Plot ist zu sagen, dass den offenbar bisher keiner verstanden hat, vermutlich auch die nicht, die die grossartige Fotografie loben, aber über die Handlung diskretes Schweigen breiten. Bisher konnte nach langem Netzgestöber keiner mir erklären, wer hier wo, warum und mit wem so verfährt, wie er es tut. Die Personen sind unverortbar, ständig erscheinen neue Figuren und sind auch schnell wieder tot, es werden unverbundene Handlungsstränge angelegt und nicht zu Ende geführt, oder – wie gesagt – erst in zehn Jahren, immerhin sind die Drehbücher schon geschrieben. Sogar Wikipedia beschränkt sich im Gegensatz zu sonst in der Handlungbeschreibung auf drei Zeilen, die darauf hinweisen dass es sich halt um die Besiedelung des Westens handelt. Haben wir allerdings auch schon gemerkt. So bleibt ein verwirrendes Epos, das am Ende auch – noch verwirrender – übergangslos in eine Trailershow als Cliffhanger übergeht, die auf den zweiten Teil hinweisen soll und noch mehr Hirnkonfusion anrichtet; plötzlich findet man sich in einer Skalpjagd wieder und weiss erneut nicht, wer mit wem und gegen wen und warum überhaupt, aber vielleicht ist Skalpjagd ja ein l’art pour l’art-Zeitvertreib. Appetitlich ist das nicht, also Minuspunkt für die Indianer.

So bleibt eine Aneinanderreihung von Archetypen und Versatzstücken des Genres, ohne originelles eigenes Konzept, ohne neuen Ansatz, ohne die ironischen Brechungen und absurden Volten der Coens, ohne die geniale Art des Feierns von Klischees eines Tarantino, oder wenigstens den hinterkünftigen Witz eines George Roy Hill, der immerhin mit mit Butch Cassidy und Der Clou eine neue Ära eingeleitet hat, neben Sam Peckinpah und seinem guten Händchen für interpersonelle Konflikte und Dramen (Pat Garrett …).

Ja, es ging gut weiter mit dem Western mit No country for old men, das mit allen Klischees bricht, das passt in die Gegenwart bis … ja bis Costner zum Sprung über den Abgrund ansetzte und jetzt sehen wir, wie das Pferd mit den Vorderbeinen am gegenseitigen Rand ankommt und verzweifelt versucht mit den Hufen irgendeinen Halt zu finden. Was für ein Cliffhanger … Ob’s klappt erfahren wir dann im zweiten Teil in ein paar Jahren, bis dahin sind Pferd und Reiter ohnehin in den Gewässern der Lethe versunken.

Aber nachdem der Film ja gute Absichten hat und auch eine Stimme für die Indigenen sein möchte, gibt’s vermutlich eher eine schweineteure Oscar-Nacht (genannt die Nacht der Rührmaschinen) in einer schweineteuren Location, in der ein schweineteurer Preis überreicht wird und das Publikum in schweineteuren Fummeln mit feuchten Augen Standing Ovations entbietet – (die kurzlebige westliche Event-Rührung, ohne weitere Folgen abheilend und die postmoderne Art Trauer und Teilnahme zu zeigen), und sich danach am schweineteuren Büffet wiedertrifft – und der Hochbepreiste zieht sich in seine X-Millionenvilla in den Hills zurück, um den Gewinn in das nächste Millionenprojekt zu stecken – die Hauptdarsteller desgleichen; alles schon geübt. Und die Indigenen in ihren verelendeten Reservaten sehen natürlich keinen Cent davon, die müssen nur für die Rührung herhalten. Schon bei Killers of the Flower Moon – eine flammende Anklage gegen kolonialistische Ausbeutung – gab’s so eine verheulte Oscarnacht und man hat auch nicht vernommen, dass Scorsese auch nur einen Cent herausgerückt hätte für die, deren tragisches Schicksal gerade beheult wurde und ihm so wahnsinnig am Herzen liegt.

Auch eine Form von kultureller postkolonialistischer Ausbeutung und eine besonders scheinheilige Art davon.