Vom Suchen und Finden der Liebe (D, 2004) von Helmut Dietl …

… und von deren Verlieren – müsste es noch heissen, denn damit beschäftigt sich der Regisseur (in süddeutschen Landen wohlbekannt durch BR – Serien wie Monaco Franze und Münchner Gschichten), wohl unter dem Eindruck der Trennung von seiner Entdeckung Veronica Ferres, mit der er dann als erstes Schtonk und dann Rossini drehte und die ihm nach neun Jahren davonlief woran er lange knabberte bis er den Komplementärtypus dazu fand ( und damit Tucholskys weisen Worten folgte „…man möchte immer eine grosse Lange, und dann bekommt man eine kleine Dicke…cèst la vie!“) und ehelichte und bis zu seinem Ende wohlverdiente Ruhe im Karton hatte. Also auch eine Beziehungsaufarbeitung, das gefällt uns professionellen Haubentauchern im Meer der Gefühle ja immer.

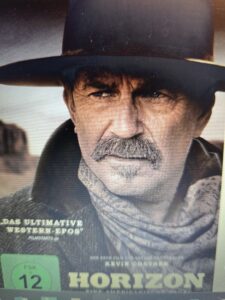

Neben einigen Knallern und Fontänen drehte er auch einige Rohrkrepierer wie sein grosses Alterswerk Zettl, wohl eine Anspielung auf Arno Schmidts Alterswerk Zettels Traum, wiederum eine Anspielung auf eine Figur aus dem Sommernachtstraum; und im Gegensatz zu Schmidt und Shakespeare hat er sich bei der Flut von Anspielungen und Träumereien gewaltig verzettlt und letztlich konnte trotz Starbesetzung mit diesem Film niemand mehr viel anfangen; die Münchner Schickeria lässt sich eben nicht so leicht nach Berlin verpflanzen. Und bei den sogenannten Alterswerken lässt sich ja meistens eine verstärkte Portion Grössenwahn finden wie uns Kevin Costner mit Horizon gerade wieder bewies. Gott möge mich bewahren irgendwann ein Alterswerk verfassen zu wollen, ich wäre gern alles Mögliche aber nicht peinlich.

Das Suchen und Finden der Liebe ist Dietls am wenigsten bekannter Film und floppte in den Kinos, was in der Regel ein Zeichen ist dass man ihn sich – vor allem wenn es in München passiert – unbedingt ansehen sollte, wie der ortskundige Cineast weiss. Der einzige Film übrigens, den ich mir zweimal unmittelbar hintereinander angeguckt habe, das ist auch schon eine Art Diplom.

Der Plot ist eigentlich ein trauriger und im Grunde banal: Ein Liebespaar schafft es – bereits nach dem lautlosen Donnerschlag der ersten Begegnung – immer wieder aufs neue seine Beziehung zu vergeigen und Trennung und Kummer herbeizuführen. Dabei wird der Orpheus-verliert-Eurydike-Mythos mit leichter Hand eingewebt – eine Geschichte über eine Inbesitznahme durch den Blick. Als Verstorbene ist Eurydike Eigentum von Hades und Persephone, Orpheus bekommt sie zurück wenn er zeigt dass er sich beherrschen kann und Hades bestimmmen lässt ab wann sie wieder ihm gehört.

Das Ganze ähnelt der europäischen Sitte bei welcher der Brautvater die Tochter zum Altar geleitet und dort dem Bräutigam übergibt,und ich hatte schon immer den Verdacht dass das ganze nur eingeführt wurde damit die Frau nicht zwischen zwei Gefangenschaften noch schnell ausbüchsen kann.

However…Orpheus besteht den Test nicht – ein verfrühter Blick. Hier in der pfiffigen Variante dass Orpheus beim Verlassen des Hades, wo er durch Suizid gelandet ist, hinter Eurydike herläuft, die ihn wiederhaben will und sie diejenige ist die sich bis zum gateway nicht umdrehen darf, aber der Herr sie dann mit uncharmanten Bemerkungen über ihren Hintern letztlich doch dazu bringt und damit die endgültige Trennung herbeiführt.

Der zwiegeschlechtliche und pansexuelle Hermes, seines Zeichens Götterbote und Gestaltwandler im Goldlamé-Fummel, ist hocherfreut, ihn wieder mit in den Hades nehmen zu dürfen und weitere Verführungsversuche zu starten ( ja, ist nicht woke, ich weiss, aber vor 20 Jahren ging das noch was heute Schreikrämpfe zeitigt, da assen wir ja auch noch Negerküsse ohne Gewissensqualen) – Heino Ferch hier mal nicht tiefernsten pokerfacigen Kommissarenmief verbreitend sondern flott gegen den Strich besetzt und offensichtlich froh über zu betretendes darstellerisches Neuland in dem er sogar mal grinsen darf. Daneben als Buffopärchen Uwe Ochsenknecht und Anke Engelke als terminüberflutetes Workoholikerpaar, das sein spärliches Sexualleben nur noch mit Hilfe des Terminkalenders regeln kann, bis es schliesslich gar nichts mehr gibt was noch zu regeln wäre.

Die Stars kamen wenn Dietl rief, winkte ihnen doch ein kurzer Ausbruch aus manchmal angeranzten Rollenklischees, die man ihnen sonst zum gefälligen Herunternudeln in ausgefahrenen Gleisen anvertraute. Ochsenknecht reist sodann als eine Art moderner Odysseus nach Griechenland – wo sich alle Protagonisten treffen, weil da logischerweise der Eingang zum Hades lokalisiert ist. Er strandet bei der Hirtin Kalypso, züchtet fortan Schafe und lernt etwas über Sexualleben ohne Terminkalender.

Das ist alles frischfröhlich witzig erzählt und eine Erholung für den deutschsprachigen Konsumenten von vorhersehbaren Komödien, ihren Knallchargen von gutaussehenden aber charmant-trotteligen Helden, toughen Emanzen oder emanzenwerdenwollenden Damen, gschnappigen Kindern und Kreationen von neuen Tiergattungen wie Hasen ohne Ohren und Küken mit deren zwei sowie anderen Stereotypen und cineastischen Perseverationen – und vor allem den sich dauernd wiederholenden Mustern: Von Exgeliebten, die dem Charmebolzen das gemeinsame Kind vor die Tür stellen, von dem er im übrigen nichts weiss und die jetzt Karriere machen wollen oder Hausfrauen, die mit dem Ehemann die Rollen tauschen müssen, aufgrund weiblicher Intuition aber sonst ohne Ahnung dessen Konzern erfolgreich leiten während er sich zuhause beim Wickeln dämlich anstellt weil er ja schliesslich ein Mann ist – und andere Varianten die langsam zu kulturellen Codes werden … wat hamwa jelacht!

Dass sich jeder dämlich anstellt wenn er etwas zum erstenmal macht ist natürlich kein Thema – das ist wieder so ein deutscher Männer-Bashing-Humor, der Frauen wohltun soll während die zuschauenden Herren gequält mitwiehern damit man sie nicht für hoffnungslose Machos hält.Das schafft auch keinen Frieden zwischen den Geschlechtern und fährt gutgemeinte feministische Ideen gleich wieder gegen die Wand.

Und die Konsumentin macht sich nun ein paar warme Gedanken, was wohl eine gute Komödie ausmacht und landet zunächst bei Altmeister Shakespeare … wo denn auch sonst wenn’s um Komödien geht? Der liess nie einen Zweifel daran, dass ein Spiel ein Spiel ist und in der Schlussszene sorgte er dafür, dass der finale Schauspieler oder der Narr das Verweilen in Phantasieräumen beendete und wieder für die nötige Realitätsanbindung sorgte. Da schüttelte man sich dann immer ein bisschen – und der Regen, er regnet jeglichen Tag, wir wissen’s schon, haben’s nur kurz mal vergessen. Aber wie schön war es vergessen zu dürfen…..

Das Liebespaar (wenn sie nicht als mythologische Figuren agieren heissen sie Mimi und Venus) hat sich verloren. Mimi bekommt einen mehrstündigen Ausgang aus dem Hades, wo ihn vermutlich Hermes noch immer mit Beschlag belegt, und trifft Venus – anmutig ergraut – bei einem ihrer Konzerte in dem sie von ihm komponierte Lieder singt: Wohin geht die Liebe wenn sie geht? – eine durchaus berechtigte Frage, denn nach den Gesetzen der Naturwissenschaft kann ja schlechthin nichts so einfach verschwinden, sondern eher seine Gestalt wandeln oder in irgendeiner gemütlichen Entropie enden. Sie erkennen sich, lassen es sich aber nicht anmerken und gehen nach kurzem Smalltalk wieder auseinander – sie haben erkannt, dass von der Liebe nichts mehr geblieben ist als eine milde Sympathie und es nichts mehr aufzukochen gibt. Auch manchem Ende wohnt ein Zauber inne…..

So weit, so gut – nur: Wie bekommt man diese seltsam schwebende, beschwingte Atmosphäre hin und hält sie während des gesamten Plots durch selbst dann, wenn der Humor platt zu werden droht und es dann doch nicht wird? Wie vereinbart man die Leichtigkeit des Erzählens mit der Schwere einer schiefgelaufenen Liebe, bei Gott kein beschwingtes Thema? Eine Männerstimme kommentiert aus dem Off, schafft eine leise ironische Brechung und einen Rahmen, der die Distanz hält. Sie gehört übrigens weiland Elmar Wepper.

By the way bin ich auch ein Fan von Billy Wilder und seinem knallenden Wortwitz, konnte mit der nouvelle vague zuerst nicht so wahnsinnig viel anfangen (inzwischen schon besser) obwohl ich froh war dass sich etwas veränderte – die hatte auch diese leise eingewobene melancholische Textur im Gewebe und die sanfte Verzweiflung die mich so anzog – keine grossen Stories, keine Dramen sondern die Komik und Tragik des ganz Alltäglichen subtil herausgearbeitet und auf leisen Sohlen serviert – alles immer nur halb so schön wie man’s gern hätte – aber auch gottlob nur halb so wild, alles nur Maya, wie die Hindus sagen würden, ein graues Wölkchen, das auch wieder vorbeizieht.

Das Halten dieser Spannung und Ausbalancieren zwischen den Polen ist hier die Kunst und das Sichwiederfinden in der Durchschnittlichkeit und Uneindeutigkeit des Lebens und der Alltäglichkeit des Scheiterns – nicht der grandiosen Beziehungsweltuntergänge, sondern all der kleinen Nadelstiche und subliminalen Gemeinheiten, die das Leben uns und wir uns untereinander zufügen und die eine ganz eigene Komik entwickeln unter einem distanziert, aber wohlwollend betrachtenden Auge. Man muss Menschen mögen wenn man dergleichen dreht, andernfalls gelangt man schnell ins Fassbindern. Ein „Ja-so-ist-der-Mensch-halt-in-seiner-Kleinheit“ – mir auch schon passiert. Mach was dran …

Eine Erfahrung mit diesem Film ist es auch dass er besser bei betagteren Zuschauern ankam als bei

jüngeren – für mich eher ein Indiz dass die romantisch-melancholische Komödie eher im Aussterben begriffen ist und andere Formen der Komik in späteren Generationen besser greifen, auch ohne das Verwobensein mit einem antiken Mythos hat der Film etwas Altertümliches, was sich auch in der Art der Darstellung wiederspiegelt – stark akzentuiertes Ausdrücken des Gefühlslebens, eine kleine Anleihe beim Stummfilm. Und auch etwas „Französisches“ ; wer einen Film sehen möchte in dem es nur und ausschliesslich um eine Liebesbeziehung geht muss bei den Franzosen nachgraben, die können immer noch nicht damit aufhören.

Aber eine Erholung vom ganzen Blockbusterkrach mit seinen rauschenden Showdowns, die an einem vorbeidonnern, oft so wenig mit einem selbst zu tun haben und eher erschlagen als auf eine andere Schwingungsfrequenz bringen.

Und so ist alles im Fluss, auf dem die nächste Tragödie dann … auch wieder vorbeischwimmt.