on life, music etc beyond mainstream

You are currently browsing the blog archives for the month November 2023.

2023 30 Nov

Alex | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Tags: David Sylvian, Manafonistas, T-Shirt | Comments off

2023 29 Nov

Ursula Mayr | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | 14 Comments

Genauer:

Die Suche nach dem Faden der Ariadne nach dem Öffnen der Büchse der Pandora.

Weniger verklausuliert:

Beim Regisseur George Miller weiss man nie so recht, was er als nächstes vorhat – vom ungezügelten Action-Rausch eines Mad Max zum Schmonzettchen über das Schweinchen Babe nun ein Fantasy-Epos mit märchenhaften Obertönen – nach der Romanvorlage Der verliebte Dschinn von A.S. Byatt.

Ein Film über das Wünschen und Begehren im allerweitesten Sinne als opulenter Bilderbogen mit zwei gut aufgelegten Hauptdarstellern angelegt, zwischen denen lediglich die erotische Choreographie nicht so recht knallen will. Zum Ende wirken sie eher wie ein schüchternes Rentnerpärchen, das noch die letzten Tropfen Nektar aus dem Becher des Lebens saugen will und einfach gern miteinander spazieren geht, weil zu allem anderen die Power fehlt.

Auch Tilda Swinton gibt mal nicht irgendeine Form der Eiskönigin, sondern zeigt sich berührbar und will im weiteren Verlauf auch zunehmend berührt werden. Und Idris Elba sieht – als dauerverliebter Kraftbolzen mit sanfter Seele – ohnehin gnadenlos gut aus.

Die Professorin für Narratologie – das gibts wirklich – heisst Alithea (Aletheia ist die Göttin der Wahrheit, was sich jetzt natürlich mit einem Beruf, in dem es um Storytelling geht, ein bisschen beisst, aber wurscht …). Sie kauft sich ein Fläschchen, aus dem ein Dschinn entsteigt, der auch Dschinn heisst und da lange geschlummert hat. Er muss ihr drei Wünsche erfüllen, andernfalls muss er zurück in die Flasche. Problematisch nur, dass die Dame keine Wünsche hat, denn als Narratologin und kluge Frau weiss sie, dass dergleichen frei flottierendes Gewünsche oft schiefgeht; man denke nur an den Fischer und seine Frau.

Der Dschinn – anfangs von raumfüllender Grösse (später schrumpft er auf Menschengrösse) ist vom Nabel abwärts behaart und weist dabei zurück auf Geschöpfe der Mythologie, die die menschliche und die tierische Seite des Menschseins noch unzerrissen in sich tragen wie Faune und Zentauren – durchaus sympathische Burschen, die es verstehen, sich’s gutgehen zu lassen. By the way hätte der alte Schelm aus der Berggasse zu halbbehaarten Dingen, die beliebig grösser oder kleiner werden können, sicher auch eine stringente Deutung aus dem Hut gezaubert und der Geschichte damit einen noch etwas anderen Fokus verliehen – aber man muss ja nicht alles vulgärfreudianisch angehen.

Der Dschinn erzählt also daraufhin der Professorin sein 3000 Jahre währendes Leben, geprägt von von Verliebtsein, Liebe und Begehren bei sich und anderen – aber auch Geschichten von Mordlust, Gier und Verrat und der dunklen Seite menschlichen Getriebenseins. Im Gegensatz zu Faust, der sich relativ rasch von Mephisto auf das schlüpfrige Parkett der Erotik locken lässt und sodann gleich über das arme Gretchen herfällt, ist die Professorin erst obstinat, obwohl ihr der Dschinn zunehmend wohlgefällt.

Man plaudert zunächst in Hotelbademänteln in der Sprache Homers; der Dschinn ist allerdings ein kybernetischer Organismus (so tönte seinerseits der Terminator, der allerdings als lernende Maschine aus der Zukunft kam, um die Vergangenheit etwas aufzuräumen) und lernt rasch die Sprache. Dann öffnet er die Pandorabüchse und es folgt ein Tsunami an Vignetten aus seinem Leben und Lieben und dem anderer Figuren aus dem Orient, in üppigem Dekor, ein Bilderbogen der Scheherazade, überwältigend für den Zuschauer, der vergeblich nach dem roten Faden sucht wie Ariadne im Labyrinth des Minotaurus. Es wird geliebt, gehasst, geneidet geeifersüchtelt und geschwängert, verfolgt und getötet bis der Bildschirm glüht, der Dschinn muss immer mal wieder in die Flasche und wird auch wieder befreit, da gibt es eine systemimmanente Gesetzlichkeit.

Der Zuschauer verliert sich im Visuellen, die Logik bleibt auf der Strecke – bzw man kommt mit dem Denken nicht mehr hinterher, wer jetzt sich in wen verguckt hat und warum. Aber wer fragt danach in einer Märchenstunde? Gefühle sind mit Logik ohnehin nicht zu fassen und der Film vermittelt uns ihre Schönheit, Potenz und Schrecklichkeit und ihr Zerstörungs- und Aufbaupotential über die Jahrtausende – auch ein bisschen mit Augenzwinkern dargestellt, einer ironischen Distanz, die die Bildgewaltigkeit und das Jagen der Menschen nach Befriedigung angenehm bricht und nicht zurückschreckt die Lächerlichkeit so mancher Begehrenden auch mit rüberzubringen. Und manche weibliche Protagonistinnen scheinen durchaus Persönlichkeitsanteile von Alithea zu repräsentieren.

Die Professorin ist beeindruckt; allerdings beginnt jetzt der Dschinn zu schwächeln, der elektromagnetische Wellensalat der Neuzeit, der in der Grosstadt auf ihn einstürmt macht ihm gesundheitlich zu schaffen und zerstört langsam seine Struktur. Er ist gezwungen, die Professorin zu verlassen, die aber dankbar ist, dass sie ihr Seelenleben wieder entdeckt hat und Wünsche formulieren kann, so dass der Geist nicht wieder in die Flasche muss; hier tröpfelt etwas Rührseligkeit in die Melange aus Sehnsüchten und Begierden, das Paar geht gelegentlich noch zusammen spazieren – zuletzt gemeinsam in den Sonnenuntergang wie weiland Winnetou und Old Shatterhand.

Ein Cliffhanger, der durchaus ein Sequel möglich erscheinen lässt, Regisseure müssen schauen wo sie bleiben. Und ein merkwürdig zurückgenommenes Ende nach all den rauschhaften Erlebnissen, aber somit auch eine Parabel für das Schicksal menschlicher Triebregungen: Zuerst riesig, beängstigend, fremdartig und raumfüllend nachdem sie aus ihrem jeweiligen Behälter ausgebrochen sind, dann von einer Person mit hinreichender Ich-Stärke verbalisierbar und handhabbar gemacht, bis sie sich erschöpft haben und in einer harmonischen Altersliebe ihr Ende finden – das Schicksal vieler Lieben. Somit wäre der Dschinn zu lesen als externalisierter Persönlichkeitsanteil von Alithea, der durchaus Wünsche hat und sich von ihrem Verstand nicht einreden lässt, sie wäre mit allem fertig – ein Thema das alle fühlenden Menschen höheren Alters bewegt.

Der Film gibt auch Hinweise auf Hintergründe. Beim Betrachten des Fotoalbums von Alithea sieht man Bilder einer glücklichen Ehe, dann das Ultraschallbild eines Fötus – danach leere Seiten. Hier wurde etwas beendet und in eine Scheinzufriedenheit überführt bis … – ja bis der Dschinn hereinplatzte und wie einst Mephisto darauf hinwies, dass Herr Doktor mal mit der Denkerei aufhören und etwas Sex haben sollte – ohne das Drama jetzt allein auf diesen simplen Focus eindampfen zu wollen, aber die Gretchenverführung ist eben nun mal die Zentralheizung dieses Werks.

Und der Dschinn als Repräsentant unseres Trieblebens darf in Freiheit bleiben, solange der Mensch sich etwas wünscht, wer aufgehört hat zu wünschen hat ihn für immer eingesperrt. Es muss eine Fusion zwischen Triebkraft und wünschendem Objekt stattfinden, damit es zu einer Erfüllung kommen kann bzw die Triebkraft sich in einer Handlung befriedigendend operationalisieren kann – ein furztrockener Psychosatz den dieser Film in seinen bunten Metaphern viel schöner visualisiert. Wenn wir aufhören zu wünschen, passiert nichts mehr. Möge uns dann ein guter Dschinn besuchen, gerne auch gleich im Bademantel.

Im letzten Jahr war Recordings From The Åland Islands eines meiner Lieblingsalben, in diesem Jahr bin ich auf einem Konzert von Jeremiah Chiu & Marta Sofia Honer durch verschiedene Sphären getrieben, im nächsten Jahr veröffentlichen die beiden zusammen mit Ariel Kalma (mir unbekannt) ein Album – The Closest Thing to Silence – mit mindestens einem schönen Stück.

2023 27 Nov

Lajla Nizinski | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | 7 Comments

2023 27 Nov

Michael Engelbrecht | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | 13 Comments

Circling Around Invisible Centers – Every year brings an abundance of wonderful musics, reissues and archival discoveries. Nevertheless, it’s easy for me to list a ravishing list of old and new dreams. „Old True Love Never Dies“, as Neil Young once sang, and I was 20 years young when the record ZUMA (quite a romantic album with some sharp edges) blocked my turntable in the International Student House in Würzburg for weeks. Along with three to five ECM records and John Coltrane’s „Live In Japan“. Brian Eno came later to my ears, at the end of 1975, with the albums „Taking Tiger Mountain (By Strategy)“ and „Discreet Music“ (and don‘t ask, I was not so much into the first two Roxy Music albums, I preferred the third one, „Stranded“.) In fact, I could write a long short story about the evening i first heard „Taking Tiger Mountain (by Strategy). Weeks later, when „Discreet Music“ from (Brian‘s Obscure Records) put a spell on me, i kept asking myself why I was falling for these silent sounds to the same degree as to that quite surreal song album. And my private answer was: both abums are circling around invisible centers.

Anyway, „old true love never dies“. Back in those days I entered into another dialogue with that songline from Neil and had to realise that I had already left a few „true old loves“ behind me, all of which (at least the real ones) remained unrequited and were merely adored (all courtship and lyrics failed), which in retrospect raises justified doubts about the attributes „old“ and „true“, not to mention „never dies“. That was to change in my summer of love in 1975, at least for a beautiful, infinitely short while. First came Christiana, the unearthly one in the white dress, and after the end of this 2-year-engagement, nobody for a while, and then a woman of unrivalled androgynous beauty, whose full name reminded a classmate decades later of the sound of a Bavarian porn star. But… she was a goddess from the highway… There can be no question of self-delusion and projection with the following albums and works of art from the old days. And from the new days, too.

01. P.J. Harvey: I Inside The Old Year Dying

02. Fire! Orchestra: Echoes

03. Natural Information Society: Since Time Is Gravity

04. Mette Henriette: Drifting

05. The Necks: Travel

06. Modern Nature: No Fixed Point In Space

07. Palle Mikkelborg / Jakob Bro / Marilyn Mazur: Strands

08. Jan Bang / Eivind Aarset: Two Last Inches Of Sky

09. Roger Eno: The Skies, They Shift Like Chords (DGG)

10. Lankum: False Lankum

11. Brian Eno: Top Boy (O.S.T.)

12. Craven Faults: Standers

13. Sylvie Courvoisier: Chimaera

14. Thandi Ntuli with Carlos Nita: Rainbow Revisited

15. Paul St. Hilaire: Tikiman Vol. 1

16. Rickie Lee Jones: Pieces Of Treasure

17. The Gurdjieff Ensemble: Zartir

18. Arooj Aftab / Vijay Iyer / Shahzad Ismaly: Love In Exile

19. Alabaster DePlume: Come With Fierce Grace

20. Blur: The Ballad of Darren

21. Wilco: Cousin

22. Nitai Hershkovits: Call On The Old Wise

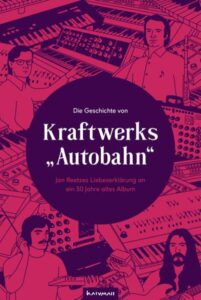

A CURIOUS COLLECTION OF OLD AND NEW DREAMS – Buried Treasure: The Call (japo 6001) – Mal Waldron‘s fusion masterpiece, and an audiophile delight anyways, from the early days of Gleichmannstraße 10 in München Pasing!) / Best Classic Rock Box: Frank Zappa – Overnite Sensation (50th anniversary – still crazy after all these years, I like Zappa more than ever, to my own surprise) / Best Classic Rock Vinyl Remaster: The Who – Who’s Next / Best Archival Discovery Of Electronica: Pauline Anna Strom – Echoes, Spaces, Lines / Fabulous Roots Reggae Re-Discovery: George Faith – To Be A Lover / Best Old Movie Experience: Silverado / Best Concerts (I didn‘t see): Brian Eno, Berlin – P.J. Harvey, London – Kronos Quartet, Pittsburgh / Best Crime Novel: James Kestrel – Fünf Winter (Suhrkamp) / Best Old German Jazz Reissue On Vinyl: Volker Kriegel – Missing Link (MPS) / a forthcoming ECM album fitting perfectly for „my Klanghorizonte edition“ on January 25: Arve Henriksen & Harmen Fraanje: A Touch Of Time / A very special BluRay (or vinyl experience) for the Christmas Tree: Neil Young – Before + After / Essential Reissue of ECM in 2024: Keith Jarrett & Jan Garbarek: Luminessence (March) / A book that will trigger and restore adventurous times: Jan Reetzes Liebeserklärung an ein 50 Jahre altes Album (März 2024) / A songsmith’s album on loss, loss, loss, and yet still kicking and feeling alive: Bob Dylan: Time Out Of Mind / A jazz album with a lifetime‘s devotion: Ralph Towner: Solstice (ECM 1060)* / I am so sorry, my taste is so predictable, my only excuse, it‘s not taste, it‘s passion!

*ECM 1060“ / Ich war nur einmal in meinem Leben auf Wangerooge. Seltsam, dass mir von der Hinfahrt der kurze Zwischenstop damals, im Sommer 1975, in Husum, in Erinnerung geblieben ist, wo ich umstieg und mir das Leben in jenen Momenten eine Schwelle zu öffnen schien, ein Ende der Kindheit.

Ein paar Abende später schlich ich an dem Zimmer der Pensionsbesitzer vorbei, klopfte bei ihrem Aupair—Mädchen Elke Marie an die Tür und verschwand in ihren Armen. Im Sommer darauf, oder waren es zwei Sommer später, traf ich Elke Marie wieder, zu meiner Überraschung, an der Rezeption des Nordseehotels auf Borkum, und voller Freude lief sie zu mir, obwohl wir uns schon länger keine Briefe mehr geschrieben hatten. Aber war das nicht ein Zeichen, dachte sie wohl, was ich wohl auch gedacht hätte, über diesen kaum glaublichen Zufall, wenn inzwischen nicht soviel geschehen wäre, und für ein paar Minuten kam ich mir vor wie in einem Film von Eric Rohmer. Als ich ihr sagte, ich sei mit meiner Verlobten hier, hielt das Empfinden, immer noch Teil einer „moralischen Erzählung“ des Franzosen zu sein, weiter an, doch blieb es bei diesem kurzen Wiedersehen und Verabschieden. Es tat mir einen Moment lang weh, aber es ging nicht anders.

Im Sommer davor, oder waren es doch zwei Sommer, regnete es oft auf Wangerooge, und ausser meinem spätabendlichem Runterschleichen in Elke Maries Zimmer und der wunderbaren Wärme ihres Körpers, ihrem Duft nach englischem Moos, ihrem weichen wogenden Busen, erinnere ich nur noch einen Abend in jenen drei Wochen, an dem ich eine Jazzsendung von Michael Naura im NDR hörte. Ich hatte meinen Anorak angezogen, das Transistorradio in die Tasche gesteckt, und war trotz stetigen Regens runter zur Promenade gegangen. Nicht direkt ans Meer, wo die Musik untergegangen wäre. Naura schwärmte von einem brandneuen Album namens „Solstice“, von Ralph Towner, mit Jan Garbarek, Eberhard Weber und Jon Christensen. Dann spielte er die Komposition „Nimbus“, und ich kroch förmlich in die Lautsprecher des winzigen Metallradios hinein. Was für ein Tanz des Lebens!

In den Neunziger Jahren traf ich Ralph Towner in Dortmund, und wir gingen einzelne Stationen seines Lebens durch. Als wir zu „Solstice“ kamen (produced by Manfred Eicher, ECM 1060), seufzte der Amerikaner kurz auf, als würden in Sekunden Bilder und Töne an ihm vorüberziehen, von der Aufnahme in Oslo: das perfekte Miteinander der Vier, der überschäumende Ideenfluss. Manfred und Jan Erik im Kontrollraum. Es war klar, wir würden über eine Sternstunde reden. Es war ja nicht seine einzige. Nachspiel: Vor wenigen Tagen wählte ich mir ein Kennzeichen für meinen neuen Toyota aus, als Reminsizenz, AC – EC – 1060, nachdem der alte von einer älteren Dame mit neuronalem Blackout auf einer Kreuzung geschrottet wurde.

(I sent this story, in deep L translation, to Brian Whistler, and knew it would put a smile on his face.)

2023 27 Nov

Jan Reetze | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Tags: Gong | 2 Comments

Sage noch einer, es gebe keinen Spacerock mehr. Schon mit dem ersten Track, „Tiny Galaxies“, wird man darüber aufgeklärt, dass es ihn sehr wohl noch gibt. Der ist allerdings eine eher freundliche Einführung in das kosmische Donnerwetter, das später folgt.

Mit Daevid Allens Pot Head Pixies und ihren fliegenden Teekannen hat das alles nicht mehr viel zu tun. Live spielt die Gruppe dieses Repertoire zwar noch immer (und ja, wie ihr Livealbum Pulsing Signals von 2022 zeigt, können sie das auch), aber es zeigt sich, dass Gitarrist und Sänger Kavus Torabi mehr und mehr die Regie übernommen hat. Und der ist mit seinen Mannen (Dave Sturt, bass; Cheb Nettles, drums; Fabio Golfetti, guitar, vocals; Ian East, sax; keyboards sind auf diesem Album nicht dabei) mittlerweile näher an Zappa als an Allen.

Das kann, bei Licht betrachtet, kaum anders sein und setzt eine Entwicklung konsequent fort, die sich bereits auf den vorigen Alben andeutete. Musikalisch sind die Jungs topfit, aber die Geisteshaltung ist eine andere als bei den (auch schon diversen) Ur-Gong-Besetzungen. Daevid Allens freundlich-ausgeflippter Humor sorgte dort stets für eine gewisse Leichtigkeit, und auch, wenn er manchmal recht böse Texte schreiben konnte, blieb Gong doch eine Gruppe, die den Hörer teils rockig, teils jazzig in hohe Höhen trug, ihn aber auch stets wieder sanft absetzte. Kavus hat diesen Humor nicht, auch seine Stimme bringt einen anderen Charakter ein als Daevids immer leicht ironischer Ton — was nicht heißen soll, dass diese Platte eine todernste Angelegenheit wäre oder etwas Verbissenes an sich hätte. Das hat sie nicht, aber sie kommt mit sehr viel mehr Power daher und bläst den Hörer eher um als dass sie ihn trägt.

Ob Unending Ascending einen Platz in meiner Jahresbestenliste bekommt, weiß ich noch nicht genau; die Platte erschließt sich nicht bei einmaligem Hören. Handwerklich jedenfalls ist das Ganze exzellent gespielt, greift frühere Stilmittel immerhin gelegentlich auf, liebt offenkundig ungerade Taktarten, folgt keiner Mode und keinem Trend, ist hervorragend produziert und trotz manchmal etwas länglich-anstrengender Passagen alles in allem absolut hörenswert.

Wer zu den ersten Bestellern gehört, bekommt obendrein eine numerierte Druckgrafik mitgeliefert, gezeichnet und handsigniert von Kavus. Auch die ziemlich ist spacig, aber nun ja: passt schon.

2023 20 Nov

Olaf Westfeld | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Tags: 2023, André 3000, New Blue Sun | 1 Comment

Im Hotel Heldt habe ich am Donnerstagabend schon um 22:00 Uhr tief und fest geschlafen, der Tag war anstrengend. Dementsprechend bin ich sehr früh aufgewacht und da ich nichts zu tun hatte, habe ich das neue Album von André 3000 auf dem iPad angemacht (New Blue Sun). Zu den atmosphärischen Soundscapes trieb ich sehr angenehm auf der Grenze zwischen Schlaf und Wachsein umher, während sich das graublaue Morgenlicht in dem Zimmer ausbreitete. Das Album wird vorerst nicht noch einmal gehört, ich warte auf einen (bezahlbaren, seufz) Tonträger. Aber ganz sicher wäre das etwas für meine Jahresbestenliste, vielleicht sogar für einen der ersten fünf Plätze.

2023 20 Nov

Ursula Mayr | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | 7 Comments

Eine neue Theorie über das Begehren des/r Diversen?

Zunächst: Der Plot ist nicht eben aufregend, der Film kein Nägelkauer und kein Lehnenkraller und der Regisseur Emanuele Crialese verzichtet auch auf die intellektuell-kunstvollen Verschachtelungen eines Almodóvar, obwohl er sich sichtlich an diesem orientiert, dessen Lieblingsthema (Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs oder – wie hier – schon mittendrin) aufgreift und ihm auch sein bewährtes Zugpferd namens Penelope ausspannt. Verortet ebenfalls im Kosmos des Meisters und seiner opulenten 70er-Jahre Ausstattungen. Penelope wuppt den Film wie immer grandios, obwohl man ihr langsam wünschen würde, einmal wieder eine andere Rolle zu kriegen als die der toughen, liebenswerten und vom Leben gebeutelten Mamma. Zuletzt sah ich sie in Ma Ma, einem Film von Medem, als taffe Mamma mit Mammakarzinom. Davor: Mamma mit Nervenzusammenbruch, Mamma mit Hirntumor, Mamma mit krebskrankem Kind, Mamma mit entführtem Kind, Mammas Parallelas, zuletzt noch Almodóvars Mamma in seiner Biografie. Genau wie die schönste Brust ist auch das schönste Gesicht mal ausgelutscht in der Filmwelt, Senora! Mittlerweile kommen mir Warhols Suppendosen in den Sinn – viele Farben, gleicher Inhalt und zum Archetypus mutierend bzw den Fetischcharakter von Waren und Marken verdeutlichend. Aber jeder muss selbst wissen wie er seine Karriere in den Sand setzt.

L‘ Immensita zeigt die Welt vorwiegend aus der Sicht der circa 14-jährigen Adri, die ein Junge sein möchte und sich lieber Andrea nennt. Es ist die eigene Kindheitsgeschichte des Transmanns Crialese unter der Crux seiner Geschlechtsdysphorie.

Eine mittlerweile oft verfilmte Thematik in südlich-leichtem Modus erzählt und in einer römischen Neubaudystopie verortet – abgehandelt ohne den Bierernst deutscher Produktionen zum Thema, wobei Transsexualität sicher kein leichtes Schicksal ist, aber durchaus einmal aus dem Katastrophenmodus herausgehievt werden darf. Die übrigen Figuren sind überraschend platt-eindimensional, mehr Funktionsträger als Menschen, was aber verzeihlich ist, wenn man dem Regisseur zuliebe annimmt, dass das Ganze durch die Lupe der Wahrnehmung eines Teenagers gesehen wird. Da ist’s auch in der Realität mit der Differenziertheit und Brechung der jeweiligen Bezugspersonen einfach noch nicht so weit her, da tanzen noch kindliche Klischees ihren bekannten Reigen, da ist der Vater ein asshole, die Oma eine zickige Spiesserin und die Mama einfach der Oberhammer, schon allein als Gegenbild zum Vater-asshole. Es lebe die Spaltung! Kunstvoll facettenreiche Charaktere können hier nicht erwartet werden. Die Phantasien von Adri über ihre Mutter sind musical-artige Einblendungen, wozu viele bekannte Popsongs bemüht werden, auch von Love Story- und Dr. Schiwago-Hits schreckt man nicht zurück. Dort erträumt Adri phantastische Gesangsauftritte für sich und Mama, mit sich als Celentano-Klon und Mama im Hintergrund als Gogo-Girl in alten Röhrenfernsehern. Ein ironisch verfärbter Blick in Innenwelten, aber auch rührend.

Kritiker nahmen dem Film seine fehlende emotionale Wucht übel – als wäre das eine Grundbedingung für gute Filme – tatsächlich mäandert er eher geruhsam von einem Thema und einem Schauplatz zum anderen – so wie ein Teenager durch den Tag trudelt, der für Tag und Leben noch keine Richtung gefunden hat und mit Neugier und Befremden betrachtet, was es so alles auf dem Planeten gibt. Auch hier bleibt der Film dem kindlichen Lebensgefühl treu. Wie oft vermissen Teenager die Spannung und den Kick in ihrem Leben ebenso, wie der Zuschauer hier hofft, dass jetzt endlich etwas passiert, am besten zum Wohle von Mutter und Kindern, die einem sympathisch sind. So etwas wie Rettung, einen Ritter auf weissem Pferd etwa, womit wir wiederum im Neocortex einer 14-jährigen verbleiben. Auch als die schwelende Depression der Mutter diese endlich in die Klinik führt, passiert nicht viel – sie kommt zurück wie sie hingegangen ist. Inzwischen müssen der widerwärtige Vater und die normentreue Grossmutter eben ertragen werden. Das Leben ist hier porträtiert als ein Warten, ein Noch-nicht, ein Verweilen im Unbestimmten, für Adri auch noch im Unbestimmten abseits der eindeutigen Geschlechtsrolle. Das bringt Crialese gut rüber..

Immensita ist das „Unermessliche“! Was ist hier unermesslich – ausser dass die Neubausiedlung in Rom zufällig so heisst?

Vielleicht die Liebe zwischen Mutter und Kindern und das Bemühen von Adri, ein Junge zu sein, um ein besserer Mann für die Mutter werden zu können und sie endlich so glücklich zu machen, wie wir es ihr alle wünschen und wie sie sie oft in ihren Phantasien sieht: lachend, übermütig und sprühend vor Leben, aber halb erstickt unter der Kruste von Alltagserwartungen und Versorgungsbanalitäten.

Ist hier eine Konstellation beschrieben, die zur Entwicklung von Geschlechtsdiversität führt? Wir wissen, dass der Wunsch eines Elternteils nach einem bestimmten Geschlecht vom Kind erspürt werden kann und das Kind eine Transition zu diesem Geschlecht anstrebt. Eine Transsexuelle mitten im Prozess der operativen Frau-zu-Mann-Transition erzählte mir von ihrem geradezu fanatischen Mutterhass und in mir entstand das Bild, dass hier der eigene weibliche Körper stellvertretend für den der Mutter getötet und zerstückelt werden sollte. Dann wäre Diversität eine Sache einer ungenügenden Ablösung von den Eltern, genauer: der Entwicklung einer eigenen Körperidentität, in der der Körper unwiderruflich als der eigene empfunden wird und – auch wenn er dem der Mutter ähnelt – trotzdem nichts damit zu tun hat. Auch bei der Anorexie gibt es eine ähnliche Dynamik, nur wird hier weniger das andere Geschlecht, sondern eher das totale Verschwinden von Körperlichkeit angestrebt. Aber ich fürchte, Transitionswünsche entstehen auch in Familien ohne dergleichen neurotische und rasch zu entdeckende Blendwerke. Medizin und Psychologie verweigern uns hier noch eine Erklärung zur Genese. Oder es gibt so viele Erklärungen wie es Transsexuelle gibt – aber man soll nicht so viel analysieren, das nimmt der Filmbetrachtung den Drive und das Erfassen von feineren atmosphärischem Nuancen. Ich weiss es ja … – lasst uns noch ein bisschen grooven …

Jedenfalls hat diese Mutter Talent zum Glücklichsein. Bereits in der ersten Einstellung werden wir informiert, dass wir es nicht mit einem Trauerkloss zu tun haben und immer wieder gibt es ein Aufleuchten davon. Und es gibt auch beruhigende Momente die Adris Entwicklung vorzeichnen: sie wendet sich immer wieder nach aussen, bittet um ein Zeichen, steht auf dem Dach, als würde sie nach einem Raumschiff ausschauen, das sie hier wegbringt – sie fühlt sich ja auch wie ein Alien. Sie sucht etwas im Draussen, das auf sie wartet. Sie durchdringt einen Schilfgürtel – wohl auch die Grenze zwischen Bekanntem und Fremdem symbolisierend, dahinter liegt eine Siedlung mit rumänischen Gastarbeitern, wo ihr eines der Mädchen wohlgefällt, man nähert sich an. Sie hat keine Scheu, die Welt zu betreten, aber es ist schwer, eine bedürftige Mutter zu verlassen – nicht nur für Diverse. Der Preis für das Bleiben heisst das Leben eines Lastesels zu führen.

Hier wahrscheinlich nicht: In der Schlusseinstellung sehen wir erneut Adris Zukunftsträume als Fernsehshows: zwei grandiose Gesangsauftritte von Mutter als dramatische Blondine und Adri als singendem jungem Mann, sie schmettern das Leitthema aus Love Story. Davon verstehen sie was.

Aber: Sie singen getrennt, nicht im Chor, jeder hat einen eigenen Auftritt als Mann und Frau. Hier deutet sich an, was Zukunft werden soll: Hoffnung auf einen eigenen Weg für jeden und nicht Beginn beziehungsweise Beibehalten einer Beziehung, in der ein Kind sein individuelles Leben opfern muss, weil die Mutter sich nicht aus einer toxischen Gewohnheitsbindung lösen kann. Eine Geschichte zwischen Hoffen und Bangen, die den Zuschauer mitnimmt und hält. Keine almodovarische Brillanz, kein Blueprint eines der Grossen, aber das Werk eines begabten Regisseurs, der gut daran täte, eine eigene Handschrift und seine eigene filmische Identität zu entwickeln. Mir scheint, er klebt noch am grossen Vorbild wie Adri an der Mama und weiss noch nicht, ob er Weibchen oder Männchen werden will. Let`s hope – man braucht nicht immer den Big Papa, um ein Mann zu werden – leichter ist’s wahrscheinlich schon.

Nachtrag:

Gestern den Film noch einmal mit Freunden gesehen und entdeckt dass ich die Asthmaerkrankung

von Adri völlig verdrängt habe, diese Näheerkrankung…oder der Mythos einer Näheerkrankung….

Der Schlusssong aus Love Story ist in der italienischen Übersetzung ein Abschiedslied, in der

amerikanischen Version ein Lied über einen Anfang. Auch eine schöne abschliessende Dichotomie für

diesen Film, der das Unbestimmte feiert und das Eindeutige meidet..womit wir wieder bei

Schrödingers Katze wären.

2023 19 Nov

Jan Reetze | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Tags: Effingers, Gabriele Tergit | 4 Comments

Da liegt er nun vor mir, der 900-Seiten-Klotz — bewältigt, jedenfalls, was das Lesen betrifft. Vor einigen Monaten hatte ich hier mit großer Begeisterung auf Gabriele Tergits Käsebier erobert den Kurfürstendamm hingewiesen. Da wurde Effingers natürlich zum Pflichtprogramm — obwohl man auf dem Cover bereits vom „Literarischen Quartett“ mit „Sogstoff! Lesen! Wirklich!“ angeblökt wird und mir die Buchrückseite in Großbuchstaben „Drei jüdische Familien und das Berlin zwischen den Weltkriegen: Die sensationelle Wiederentdeckung eines Jahrhundertromans“ entgegenschleudert. Da ist ja wirklich alles drin, was momentan Kasse verspricht.

Effingers hat solche an Kinoreklame erinnernde PR nicht nötig. Das kann man schon daran sehen, dass die Autorin mit dem Manuskript durch mehr als 20 Verlage ziehen musste, um das Werk endlich publiziert zu bekommen — sowas muss nicht, aber kann manchmal ein Qualitätssiegel sein, und hier ist es eines. Immer wieder wird in Rezensionen hervorgehoben, als Vergleich könne überhaupt nur Thomas Manns Buddenbrooks herangezogen werden.

Da liegt die Latte wirklich sehr hoch. Aber der Vergleich liegt nahe, denn beides sind über mehrere Generationen reichende Familienchroniken, noch dazu von vergleichbarem Umfang. Wir erleben die Achterbahnfahrten der verzweigten jüdischen Familien Effinger, Goldschmidt und Oppner über vier Generationen hinweg, zwischen 1878 und 1948. Wir lesen von Bankgründungen, dem Aufbau einer Autofabrik, den wunderbaren, riesigen Familiensitzen mit 180 Zimmern, aber auch dem Leben in der Provinz, den Todesfällen, den Geburten. Was Gabriele Tergit schon im Käsebier meisterhaft beherrschte, das wiederholt sie hier: Dialoge, Gespräche, die den Eindruck vermitteln, sie müsse unter dem Tisch gesessen und gelauscht haben. Während es ihr im Käsebier allerdings gelungen ist, mit solchen Dialogszenen die Handlung voranzutreiben, ziehen sie sich hier manchmal arg in die Länge. Immer wieder sitzen wir am Familienesstisch oder auf geschäftlichen Empfängen, und die Gespräche nehmen kein Ende. Aber unwichtig ist das alles nicht, denn dabei erfahren wir, was bei wohlhabenden Familien so alles passiert, und vor allem, wie sich das im Laufe der Jahre ändert.

Während noch zu Beginn ein wesentliches Thema ist, dass die Tochter schon 20 und immer noch nicht verheiratet ist (oder vielmehr: noch immer nicht geheiratet wurde — man achte auf den feinsinnigen Unterschied; Tergit liebt so etwas), einer der Söhne nach England zieht, dort großen Erfolg hat und fast zum Lord wird, bis — aber das sei hier nicht verraten. Ein anderer Sohn unterschlägt Geld im väterlichen Bankhaus — und wird zur Strafe nach Amerika geschickt, wie man das so macht, um den Skandal zu vermeiden. Ein weiterer Sohn (namens James) lebt von Papas Geld und ist nicht nur unverschämt gutaussehend und der Liebling aller Frauen, sondern er ist überhaupt so etwas wie der Gustav Gans der Familie. Die allerdings wirft ihm Nichtstun vor — denn sein Studium der Kunstgeschichte wird unter Geschäftsleuten nicht für voll genommen. Tergit gönnt ihm einen frühen Tod.

Frauen und das Studium, auch das ist ein wesentliches Thema des Buches, denn, wie gesagt: als die eigentliche Bestimmung der Frau wird in den Familien die Heirat gesehen, und das Studium bestenfalls als ein Weg dorthin. Der Erste Weltkrieg schlägt tiefe Wunden. Der Papa bringt seine Bank immer mehr in Schwierigkeiten, weil er eisern an seinen Geschäftsmethoden festhält. Schon 1920 im Münchener Zirkus-Krone-Bau hält ein junger Mann einen Vortrag, in dem er mit Hilfe von Statisten im Publikum erklärt, weshalb „der Jude“ an allem schuld ist und damit sein Publikum in den Bann schlägt — man muss nicht erwähnen, wer der Mann ist, man friert beim Lesen. Die Hyperinflation der 1920er Jahre wirft alles durcheinander und ruiniert vieles. Dass plötzlich Familien in den Stammsitz der Effingers eingewiesen werden, sorgt für Verstörung und Verbitterung — wie soll man denn jetzt seine Empfänge abhalten?

Das alles sind nur kleine Blitzlichter aus einem riesigen Handlungspanorama, an dem es im Prinzip nur eines zu kritisieren gibt: Das Buch ist einfach zu lang. Darin unterscheidet sich Tergit dann doch von Thomas Mann: Während ich beim Lesen zunehmend die Übersicht verlor, wer wer ist und zu wem gehört, wer wo lebt und was macht, ist bei den Buddenbrooks immer klar, wo in der Handlung man sich befindet. Auch sind nicht alle Zeitsprünge ohne weiteres nachvollziehbar. (Dafür muss man sich bei Mann erstmal durch die ersten mindestens 50 Seiten kämpfen, weil da wirklich jeder Knick in jedem Sofakissen beschrieben wird, während man bei Tergit sofort in der Geschichte „drin“ ist.)

Gabriele Tergit hat einen trockenen, sehr markanten Humor, sie trifft den Ton (die unterschiedlichen „Töne“ der verschiedenen Epochen), sie verfügt über die Fähigkeit, Komik in der Tragik zu entdecken, ohne ihre Protagonisten jemals vorzuführen. Welche Katastrophen auch passieren, sie versinkt nie in Mitleid, sondern bleibt Chronistin, und das macht es um so eindrücklicher. Sie wiederholt, was sie auch schon im Käsebier gemacht hat: Sie schildert sachlich, aber mit unbestechlichem Blick, wie sich in der Zeit der Weimarer Republik der Antisemitismus einschleicht, eher witzelnd zunächst, dann aber auf Resonanz treffend. Immer offener, immer abgefeimter wird er zum Judenhass und zum Alltag. Und die Familien werden immer mehr isoliert und drangsaliert — und schließlich abgeholt. Tergit übertreibt hier keine Sekunde; wer Victor Klemperers Tagebücher gelesen hat, weiß, wie das funktionierte, und sie selbst und ihre Familie hat es ja am eigenen Leib erlebt.

Man wundert sich schlussendlich nicht über die Schwierigkeiten, die Tergit mit den Verlagen hatte. Das wollte in den 1950ern einfach keiner hören. Als das Buch schließlich erschienen war, nahmen keine 40 Buchhandlungen es ins Programm auf.

Und es hilft nichts, man muss es aussprechen, auch wenn es einen würgt: Vieles in Effingers klingt verdammt aktuell. Im letzten Viertel des Buches drängte sich mir immer häufiger Georg Kreislers resignierte Stimme aus seinem Chanson „Weg zur Arbeit“ in den Hinterkopf: Es hat sich nichts geändert.