Dieses Prinzip funktioniert so: Der Anfang einer Geschichte muss stimmen und für die Zuschauer/-hörer nachvollziehbar, im günstigen Fall überprüfbar sein und mit ihrem Wissen übereinstimmen. Personen und Schauplätze müssen wiedererkennbar sein, idealerweise wirklich, zumindest aber als Idee. Nun kommt aber die Phantasie hinzu. Sie liefert den Grund, aus dem die Geschichte überhaupt erzählt wird, und dazu reichen Tatsachen allein nicht aus. Die Geschichte geht weiter, steigert sich, ist eigentlich bereits eine Lüge, aber bleibt immer der Wahrheit so ähnlich, dass man weiter dranbleibt, ohne das Gefühl zu haben, dass man hochgenommen wird.

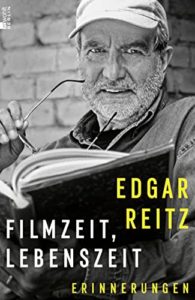

Der Regisseur und Autor Edgar Reitz hat dieses Prinzip von seinem Großvater gelernt, der ein begnadeter Geschichtenerzähler gewesen sein muss. Das Großvaterprinzip zieht sich nicht nur durch Reitz‘ Filme, sondern wie ein roter Faden auch durch Filmzeit, Lebenszeit, Edgar Reitz‘ Erinnerungen, die er sich und uns als Klotz von 670 Seiten zu seinem 90. Geburtstag spendiert hat.

Ich will mal nicht unterstellen, dass Reitz das Großvaterprinzip auch auf seine Erinnerungen angewandt hat, obwohl man ja weiß, dass nirgendwo so viel gelogen wird wie in Autobiografien, oder in Tagbüchern, die bereits mit Sicht auf eine spätere Veröffentlichung verfasst worden sind. Reitz war Dokumentar- und Werbefilmer und gehörte zu den Protagonisten des Slogans „Papas Kino ist tot“, der die Oberhausener Kurzfilmtage 1962 in dauerhafte Erinnerung brachte. Er gehörte zu den Begründern des „Autorenfilms“, dessen Idee war, dass die Arbeitsvorgänge des Drehbuchschreibens, der Regie und der Produzententätigkeit in eine Hand gehören sollten. Dass das nicht immer funktioniert, wurde schnell offensichtlich, weil dazu jeweils unterschiedliche Talente gehören, die keineswegs notwendigerweise immer zusammen auftreten. Aber die Bewegung enstand, und Reitz war ein Teil davon. Interessant ist die Reaktion der damals etablierten Autoren — Walser, Grass, Bachmann & Co. — auf deren Auftreten: Arroganz und Wut wäre noch freundlich ausgedrückt. Sie sahen Film nicht als Kunstform, sondern noch als Jahrmarktsvergnügen an. Mit solcherart Bräsigkeit hatten Reitz, Kluge, Fassbinder etc. immer wieder zu tun.

Hauptsächlich wurde Reitz aber durch seine monumentale Heimat-Trilogie bekannt. Die Arbeit daran nimmt denn auch den größeren Teil des Buches ein. Jeder, der die drei Filmreihen gesehen hat (ich mag sie nicht als „Serien“ bezeichnen, obwohl sie das faktisch sind), hat natürlich zumindest geahnt, dass Reitz da viel Autobiografisches eingebaut hat. Die Autobiografie legt nun offen, wie viel das tatsächlich ist — man nimmt es einerseits mit Erstaunen, aber ebenso auch mit leisem Erschrecken wahr. Aber genau das ist in der Tat das Großvaterprinzip. Es ist das, was diese Filme bei aller gelegentlichen Verdrehtheit packend und glaubwürdig macht. Bei Reitz kommen die genannten Talente tatsächlich zusammen: Er ist nicht nur ein hervorragender Regisseur, nicht nur ein guter Produzent, der für seine Projekte die richtigen Leute findet, sondern er ist auch ein großartiger Geschichtenerzähler, der seine Storys zu Papier zu bringen weiß. Langeweile tritt in dem Buch nur dann auf, wenn sich Reitz allzu offensichtlich selbst auf die Schulter klopft — ein bekanntes Autobiografienphänomen, aber hier ist es auszuhalten.

Die Arbeit an der Trilogie ist eine Abenteuergeschichte. Insbesondere schüttelt man den Kopf über das Verhalten gewisser Fernsehverantwortlicher, denen es gelungen ist, die Heimat-Filme durch ungeschickte Platzierung im Programm (Die Zweite Heimat) und Kürzungsforderungen, die einem die Haare zu Berge treiben (Fernsehfassung von Heimat 3) in den Sand zu setzen — und dann noch Reitz öffentlich die Schuld am angeblichen „Misserfolg“ in die Schuhe zu schieben, während die Filme von der Presse wie vom Publikum weltweit enthusiastisch bejubelt wurden. Nun ja, schon Tucholsky sah diese Redakteursspezies als Leute, die auf ihren Stühlchen sitzen und in erster Linie Angst haben — Leute, die nicht ansatzweise könnten, was Autoren, Regisseure und Schauspieler leisten, aber über die Macht verfügen, den Daumen zu heben oder zu senken und deshalb glauben, sie seien von auch künstlerisch von Bedeutung. Es ehrt Reitz, dass er sich verkneift, die Betreffenden mit ihrem Namen zu nennen. (Ich will es hier auch nicht tun, aber jeder, der die deutsche Fernsehlandschaft der 1980er und 1990er Jahre kennt, weiß, wer gemeint ist.) Umso mehr staunt man über die unendliche Geduld, mit der Reitz an seinem Werk gearbeitet hat. Und weshalb er den Nachzügler Die andere Heimat vorrangig als Kinoprojekt ohne Fernsehhilfe gemacht hat.

Filmzeit, Lebenszeit ist exzellent geschrieben, und auch, wenn man einige Dinge vielleicht so genau dann doch nicht wissen wollte, jede Leseminute wert. Danke, Großvater.