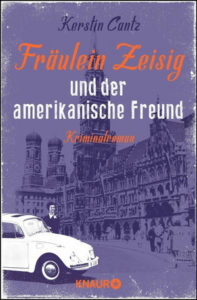

Als Wim Wenders einst „Der amerikanische Freund“ drehte, war ich sehr gespannt auf den Film, und schon damals, im Kino, leidlich enttäuscht. Hanebüchen war die Psychologie der Protagonisten, der Film hatte eine Langsamkeit, die viel zu selten in einen Reichtum der Wahrnehmung umschlug. „Etwas Totes, Seelenloses geht von diesen Figuren aus, Menschen, die ihre Eigenschaften wie Kostüme tragen. In Wenders’ Kinowelt haben Leidenschaften keinen Platz und Gefühle nur, insoweit sie Einsamkeit heißen. In dieser Welt kann er seine eigenen, ganz persönlichen Geschichten erzählen. Alle anderen jedoch, so scheint es, erfrieren darin.“ So stand es damals im „Spiegel“, und traf meine Wahrnehmung genau (ohne die darin enthaltene Verallgemeinerung zu teilen). Sehr viel früher, im Jahr 1963, ist der neue Kriminalroman von Kerstin Cantz angesiedelt, in der „guten alten BRD“, die unter der Oberfläche von frischem Wohlstand und Heinz Erhardts Klamauk jede Menge Rassismus parat hielt. Dieser kleine, durchweg konventionell gestaltete Roman mit einem ähnlich lautenden Titel ist soviel fesselnder als Wenders‘ lethargische, angestrengt „kunstvolle“ Verfilmung einer Vorlage von Patricia Highsmith. Ein Lob dem ruhigen wie spannenden Erzählfluss, welcher der Zeitreise von Frau Cantz und Fräulein Zeisig zueigen ist.