Archives: Juni 2017

2017 18 Juni

Our favourite ex-surrealist in action

Manafonistas | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | 1 Comment

2017 18 Juni

Gregor öffnet seinen Plattenschrank (140)

Gregor Mundt | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | 2 Comments

479 Seiten hat das Buch, es ist kein Roman, kein Kriminalroman, keine Biographie, am ehesten vielleicht noch so etwas wie ein Tagebuch. Eigentlich geht es um ein Musikstück, um Chopins Ballade Nr. 1 in g-Moll, op 23, einem Klavierstück, das gemeinhin als eines der am schwierigsten zu spielenden Klavierwerke überhaupt gilt. Der Chefredakteur des britischen Guardian, Alan Rusbridger, Amateurpianist, hatte sich für die Jahre 2010, 2011 vorgenommen, besagte Ballade zu erlernen. Um den Lernweg geht es in diesem unglaublichen Buch. Es erschien unter dem Titel Play It Again – Ein Jahr zwischen Noten und Nachrichten (Zürich 2015). Nun waren die Jahre 2010/2011 für den Guardian aufregende Jahre, die WikiLeaks-Dokumente wurden veröffentlicht, außerdem wurden die Abhörskandale der britischen Presse (verquickt mit Polizei und Geheimdienste) aufgedeckt und veröffentlicht, was zur Einstellung der News of the Wolrd führte. Wie kann der Hauptverantwortliche dieser Zeitung Zeit und Muße, Kraft und Energie aufbringen dann auch noch so nebenbei dieses schwierige Musikstück zu üben und zu einer gewissen Vorführbarkeit zu bringen? Das ist eines der Themen dieses Buches, ein anderes die Arbeit eines Zeitungschefs in solch einer turbulenten Zeit, ein drittes, wie sich beides gegenseitig bedingt, ein viertes das Kennenlernen dieser Ballade in allen Einzelheiten u.v.a. mehr. Nebenbei werden aber auch Gespräche über die Ballade mit Pianisten, z.B. Alfred Brendel, Murray Perahia oder Daniel Barenboim wiedergegeben. Und der Leser lernt ungeheuer viel über Musik und die Wirkung, die Musik auf uns Menschen ausübt. Zur Erinnerung, hier geht es um ein Musikstück das spätestens mit Roman Polanskis Film Der Pianist einem größerem Hörerkreis bekannt gemacht wurde. Alan Rusbridger erzählt in diesem Buch die Geschichte eines Amateurpianisten, Gary, dessen Leben sich durch das Hören der Ballade in besagtem Film und die Beschäftigung damit total verändert hat, Gary: „Für mich erzählt Chopin mit dieser ersten Ballade, was er im Leben durchgemacht hat. Er komponierte sie mit Anfang zwanzig und er war, wie viele große Geister, depressiv, suchte nach Glück, und die Ballade, wie du weißt, beginnt zunächst sehr düster, dann versucht er, sich davon zu befreien, und dann geht er zurück in die Depression, in eben dasselbe Thema, nicht wahr? Er schreit nach Glück! Und dann, gegen Ende, heißt es schon fast: `Ich werde mich vom Leben nicht unterkriegen lassen.´ Es geht bravourös über in die Coda, und zum Schluss heißt es: `Ich werde siegen!´ Später erzählt Rusbridger, dass Gary durch dieses zehnminütige Musikstück zurück ins Leben gefunden hat.

Daniel Barenboim äußert in einem Gespräch mit dem Guardianchef, ein großer Wert der Musik liege darin, dass sie uns Werkzeuge an die Hand gebe, uns selber besser zu verstehen, die menschliche Existenz, die Gesellschaft, unsere Lebensweise, den Sinn des Lebens und so weiter. Musik lehre uns, dass es nichts gebe, was der menschlichen Existenz fremd sei …

Über ein Gespräch mit dem Pianisten Murray Perahia erfährt der Autor, dass er als erstes die Gefühlsbotschaft eines Musikstückes verstehen möchte, sie beeinflusse den angestrebten Klang und die grundsätzliche Art, wie man ein Stück spielen sollte. Er verwende oft eine Geschichte, eine Metapher, um zu verstehen, was in den Noten vorgehe. Auch für die Ballade hat Murray eine Geschichte parat (siehe S. 217 ff).

Apropos Geschichte: Alan erzählt die Geschichte, als sich eines Tages die Gruppe Radiohead beim Guardian meldet, sie wolle eine Zeitung herausgeben und die Onlinechefin der Zeitung mit der genialen Idee gekontert habe, ein paar musikalisch begabte Journalisten des Guardian sollten eine Cover-Version des Radiohead-Klassikers “Creep“ einspielen, was auch geschah. Colin Greenwood soll ein äußerst witziges, hinterhältiges Lob auf der Website der Zeitung hinterlassen haben.

In der Mitte des Buches erklärt der Autor auch den Titel des Buches Play it again: „Abgesehen davon, dass ich morgen vielleicht in Casablanca an einem alten Klavier sitze (Alan Rusbridger war unterwegs nach Tripolis, um einen gefangen gehaltenen Journalisten zu befreien), hat der Titel zwei Bedeutungen. Erstens: dass man als Erwachsener zum Klavierspielen zurückfinden kann. Zweitens: dass man nur durch endloses Wiederholen besser wird. Der Journalist in mir erwärmt sich außerdem dafür, dass dieses Zitat verfälscht ist. Bogart hat das so nie gesagt.

Ein wunderbares Buch. Unbedingt zu empfehlen.

P.S. In meinem Plattenschrank befindet sich die Einspielung von Chopins Ballade Nr. 1 in g-Moll, op 23 durch Maurizio Pollini (Doppel CD: Art of Chopin: Sviatoslav Richter u.v.a.)

in der griechischen Antike eine Einheit von Poesie, Melos, Rhythmus, Tanz, so wie hier

dazu kann ich nichts sagen, es spricht für sich.

Mars Is No Fun

You can’t go to the beach

not enough water

you can’t open the window

there’s no air outside the bungalow

they didn’t mention it

on the brochure

got trapped here when I moved

five years ago

Mars is no fun

they said „Everything is pure out there

you’ll be the first human

beings to show the world

there‘ s life outside of Earth“

but the Greens don’t like us

they want us to leave the place

will you get my postcard

before Christmas?

Mars is no fun

I want to go back on Earth

and live with you

in our social housing

and wander all afternoon

in the shopping mall

of Milton Keynes

Mars is no fun

you can’t really move here

the law of gravity

is much much stronger

it’s like a tragedy

you’re grounded on the ground

if you kiss it’s forever

and if you do it on a bed … do you get the picture?

Mars is no fun

vor Jahren hörte ich diesen Song im Autoradio, zufällig

nur deswegen kommt Camille hier vorbei

vor wenigen Tagen ist ihr neues Album erschienen

2017 13 Juni

Forgotten Fantasies

Michael Engelbrecht | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | 5 Comments

Ich bin erst seit einiger Zeit bei DISCOGS unterwegs, und konnte so einige Vinyl-Schätze neu erwerben, die lang verloren gegangen waren. Platten, denen in der Erinnerung ein besonderer Zauber zueigen ist, und die oft genug auch in der Gegenwart hielten, was das Gedächtnis jungbrunnenhaft versprach. Und so steht nun in der dritten Nachtwache der „Klanghorizonte“ im Deutschlandfunk am 17. Juni eine Stunde voller Konversationen an, zwischen Saxofon und Piano. Wie Sand am Meer gibt es diese Duette nicht, ich glaube, Manfred Eicher hat in all den Jahrzehnten von ECM (ein Crack, was kühne, intime Klangkombinationen angeht!) nur drei Piano-Saxofon-Alben produziert (gerne würde ich mich irren, mindestens zwei der drei kommen in die Sendung). Bald war eine Liste meiner Favoriten erstellt (ich habe ein Faible für Saxofon-Piano-Duette). Ganz weit im Hinterkopf tauchte dann noch eine Erinnerung auf an ein Album, von dem ich nicht mal weiss, ob ich es besass oder nur flüchtig kannte, ich schätzte allerdings Michael Cuscunas Label HORIZON sehr, und kurzerhand bestellte ich das Teil gestern bei DISCOGS. Wer weiss, ob es zeitig aus Dänemark eintrifft, wer weiss, ob mich die Musik packt, aber womöglich findet FORGOTTEN FANTASIES von David Liebman und Richard Beirach dann noch einen Platz in der Mitte der Nacht. In verdammt guter Umgebung.

2017 13 Juni

Sie hörte einen dionysischen Klang und wollte ihm folgen

Martina Weber | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Comments off

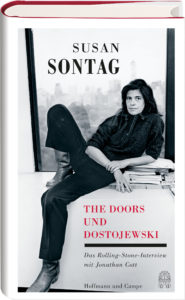

Der Rock´n´Roll hatte Susan Sontags Leben verändert. Im Juni 1978 traf sie Jonathan Cott zu einem langen Gespräch, den Kassettenrecorder auf dem Tisch, erst in ihrer Wohnung in Paris, dann in ihrem Loft in New York. Ausgangspunkt waren ihre Bücher „Über Fotografie“, „Krankheit als Metapher“ und die Kurzgeschichtensammlung „Ich etc.“ Susan Sontag war damals 45 Jahre alt und sie hatte eine Krebsbehandlung hinter sich. Das Rolling Stone-Interview wurde unter dem Titel „The Doors und Dostojewski“ am 4. Oktober 1979 im Rolling Stone in einer stark gekürzten Fassung veröffentlicht. Das vollständige Interview erschien – ergänzt durch ein Vorwort von Jonathan Cott – im Jahr 2013 im Original und im Jahr 2016 in der deutschen Taschenbuchausgabe. Susan Sontag war im Jahr 2004 verstorben. Das mehr als 125 Buchseiten umfassende, sehr vielseitige Gespräch eignet sich hervorragend für einen Einstieg ihr Leben und Denken und es gibt ein Gespür für die kulturellen Veränderungen insbesondere in den 1960er Jahren.

Der Rock´n´Roll hatte Susan Sontags Leben wirklich verändert. Es war der Grund für ihre Scheidung. Jemand hatte bei einer Jukebox „Johnnie Ray“ gedrückt, Susan Sontag hörte den Song „Cry“ und bekam eine Gänsehaut. Später entdeckte sie „Bill Haley and the Comets“. Es waren nicht die Texte, es war die Melodie, es war das Dionysische darin, Susan Sontag hatte Nietzsche gelesen, sie verstand es intuitiv. Sie hatte an der Columbia University in New York unterrichtet und sie stieg aus der akademischen Welt aus.

„In was will ich meine Lebenskraft investieren? In Bücher oder Sex, in Ehrgeiz oder Liebe, in Angst oder Sinnlichkeit? Beides geht nicht“, schrieb Susan Sontag im Herbst 1962, im Alter von 29 Jahren, in ihr Tagebuch. Anfang der 60er Jahre hatte sie mit dem Schreiben begonnen. In dem Interview sagte sie, wie ermüdend und zäh das Schreiben für sie sei und dass sie nur in intensiven und obsessiven Schüben schreiben könne. Sie verändere ihre Art zu schreiben, weil sie dadurch eine andere Art von Freiheit erlebe und sie schreibe auch deshalb, um sich zu verändern, weil sie, wenn sie etwas geschrieben habe, nicht mehr darüber nachdenken müsse.

Susan Sontag und Jonathan Cott waren einander erstmals Anfang der 1960er Jahre an der Columbia University begegnet, sie war Dozentin, er war Student. Das Interview ist von einer großen Offenheit, einer regelrechten Offenbarungslust geprägt und es geht weit über die drei Bücher, die Ausgangspunkte waren, hinaus. Es ist auch ein Namedropping; dem Interview ist ein viereinhalbseitiges Register an Namen und Titeln von Büchern und Filmen angefügt. Auch wegen der Sprunghaftigkeit der Themen, wegen der Nebengedanken und ungeplanten Einfälle beider Interviewpartner liest sich das Gespräch sehr kurzweilig, es plätschert nie dahin, immer gibt es neue Spannungskurven, Ergänzungen, es wird spürbar, dass Susan Sontags Gedanken im Gespräch entstehen und dass sie in langen Absätzen denkt. Nebenthemen sind zum Beispiel Experimente mit psychedelischen Drogen, mit Gras, das ihr, der Rastlosen, Entspannung geschenkt hat, ihr Umgang mit Büchern („ich lese gern so, wie andere Leute fernsehen.“ „Meine Lektüre ist alles andere als systematisch.“), das Fragment als Kunstform, Frauen und Männer und die Macht des Eros, Feminismus, männliches und weibliches Schreiben, Unterschiede zwischen New York und Kalifornien.

Und dann stellt Jonathan Cott eine These über Susan Sontags Werk auf, mit der er sie so verblüfft, dass sie nicht weiter darüber nachdenken möchte. Susan Sontag sucht ihren Platz „beyond mainstream“. Sie sagt, „sobald ich sehe, dass etwas funktioniert, verliere ich das Interesse daran.“ Es ist ihr wichtig, ihr eine Existenz am Rand zu sichern. Sie möchte viele Sachen ausprobieren, von denen sie keine wirklich zu Ende bringt. Sie lacht, an vielen Stellen, auch hier.

Nicht unter dreissig Seiten, so eine Nacherzählung. Und dann müsste alles fiktionalisiert werden, die Namen zumindest, und in kleinen Episoden, sollte es gut gemacht sein, ein Nachhall geschaffen werden. Tatsächlich ist die Weser kein gemächlicher Fluss, und es bedurfte schon kundiger Hilfe, die guten windgeschützten Orte für das Baden und die Boxen zu finden. Nirgends tauchen in Forst museale Zonen auf, von den Relikten aus alter Zeit ganz zu schweigen. Keine berühmten Sonnenschirme, nicht mal die Bäume vom Cover von „Sowiesoso“. Wir wären ja auch verrückt gewesen, Bäume zu suchen. Auch von dem berühmten Bordell im Wald, ein Edelkurtisanenbetrieb alter Schule, mit Stil, Klasse und exotischen Schönheiten, war Dorfältesten nicht mal ein „Es war einmal“ zu entlocken. Das halbe Dutzend der Einheimischen hatte die 80 satt überschritten, und war mehr im Vergessen als Erinnern angekommen. In einem anderen Dorf gab es eine gesicherte Feuerstelle, die keinen offenen Brand zuliess, und wir karrten die Scheite zusammen, stöpselten die Boxen ein, holten den Strom aus einem still gelegten Wirtshaus, und liessen uns von den beiden Harmonia-Platten umrauschen. Der Wein ging rum, das Haschisch, und alle schliefen im Umkreis von zwei Kilometern. Zuvor aber hielten uns das Feuer und die Dämmerung und die Musik gefangen, und jeder erzählte eine Geschichte.

„I understood you’ve been running from the man

That goes by the name of the sandman …“(America / CSN & Y)

Er hat’s mal wieder getan – Brian Eno sagte über sie:“ She is the biggest thing since Patti Smith“. Anna Calvi, von dieser britischen Singsongwriterin ist die Rede, hat für Robert Wilson, dem aufregenden Theatermacher aus Texas, die Songs für sein neues Stück „Der Sandmann“ komponiert. Ich habe es gestern Abend gesehen.

Das Musical begann mit einem ohrenbetäubenden Paukenschlag, der die älteren Gäste im Schauspielhaus zurück ins lebendigere Leben katapultiert haben dürfte. Nathanael, der in seinem anderen Leben Christian Friedel heisst und Leadsänger und Komponist ist, donnerte mit einer voluminösen Jim Morrison Stimme los: „There will be a Horror.“ Einige Zuschauer rutschten tiefer in den Plüsch.

Der Sandmann ist bekanntlich eine Horrorerzählung von E.T.A. Hoffmann. Der kleine Nathanael erfährt, wie so mancher von uns, schlimmste schwarze Pädagogik. „Wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, kommt der Sandmann und reisst dir die Augen aus.“ Die Augen sind das Hauptmotiv in dem Musical. Der Augenhändler wirft Nathanael immer mehr in eine Hilflosigkeit, die am Ende zu seiner vollkommenen Wahnsinnigkeit führt. Rührend die Mutterglucke, die ihren Sohn mit dem zu Herzen gehenden Lullaby von Anna Calvi wieder herstellen will:

SUNDAY LIGHT

Boy in amber on the stairs

Sunday light through his hair

Casts a shadow on the wall

Deep and dark

Der kleine Struwwelpeter kommt nicht zur Ruhe, er hört Stimmen, die durch den Einsatz der Musik hervorragend zum Ausdruck kommen:

SURRENDER

We swim under the stars

All the secrets that lie under the dark

Der Sandmann singt dagegen verführerisch:

Sleep on,

You bring the sugar, and

I’ll bring the leather

Robert Wilson verlangt von seinen multitalentierten Schauspielern viel. Alle bewegen sich wie im Puppenspiel, alle werden pretentiös von einer fantastischen Lightshow angestrahlt. Das Bühnenstandbild ist meist entlehnt aus der modernen Kunst: Das graue Wolkenbild von G. Richter, die lineare Form von Mondrian. Einen verübten Mord stellt Wilson lediglich mit einer kleinen blutroten Hand dar oder lässt den blassen Mond schauerlich rot werden. Die Lichtchoreografie ist wirklich eine Wucht. Ebenso der geniale Einfall, die Trennung von Nathanael von seiner Clara mit dem für sich sprechenden Song einzuleiten: I See A Death In Your Eyes. Gänsehaut. Als Nathanael herausfindet, dass seine Angehimmelte lediglich eine aufziehbare Puppe ist, verfällt er vollkommen dem Wahnsinn. Er singt zusammen mit seinem Schwager:

I WHIP THE NIGHT

… I feel alone and in the dark you should have known it

That the lion bites the lion

With your pseudo liberation of a pseudo libido

Ein riesiger Zahnbohrer erscheint als Bühnenbild, man erleidet körperlich die Bohrangst und nur bei klarem Verstand Verbliebene können erahnen, welch Tortur Schizophrene durchmachen, wenn sie von Stimmen bedrängt werden. Sehr eindringlich miterlebt in dem Song: THE HURRICANE, THE HURRICANE, THE HURRICANE, THE HURRICANE.

Anscheinend wollte Bob Wilson das Publikum nicht mit diesem donnernd düsteren Powersong entlassen. Noch einmal versammelt sich die ausgezeichnete Schauspieltruppe zum gemeinsamen weicheren Gesang: YOU WANT A PIECE OF HISTORY / WELL, COME AND KISS ME …

Wer die Möglichkeit hat, das Musical zu sehen, hat das Vergnügen, neben E.T.A. Hoffmann, Lotte Reiniger, Sigmund Freud, John Cage, Ezra Pound, Andy Warhol und Buster Keaton zu sitzen.

Als wir in Münster unter Palmen sassen …

Lässt man die Phantasie mal kurz aus dem Spiel, dann war es eine deutsche Eiche, Pfauen turtelten um uns herum und vier gemeinsame Stunden vergingen wie im Flug. Everything and nothing came to speech and this is what it should be. Kaum hatte man sich begrüsst, kam schon ein Apfelkuchen unter die Nase geflogen und Minuten später gleich ein Zweiter hinterher. Paradise now? Talking about Brian Eno, witty L asked, mit dem Schalk im Nacken: „Muss es denn immer Eno sein?“ Nun, in meinem Falle sei David Sylvian die wichtige Figur gewesen, er habe genau die Musik gemacht, die mir selbst eigentlich vorschwebte. „Immer noch?“ „Nein, nun nicht mehr.“

Wir kamen, beim Thema „Mystik“ angelangt, auf Peter Handke zu sprechen. G unterbrach das Gespräch brachial: „Ein Konfliktpunkt zwischen M und mir – lasst uns über Anderes reden!“ Es gelang mir noch, eine bei Suhrkamp erschienene Handkebiografie lobend zu erwähnen. In diesen Tagen nun stöbere ich fasziniert in einer gut geschriebenen und detailreich recherchierten Biografie über David Sylvian: On the Periphery – The Solo Years.

Da kommt Erstaunliches zutage. Zu den wenigen Vorzügen des Älterwerdens (Calvino sass gefühlt in Münster mit am Tisch und mahnte: „Ein Mann wird älter!“) gehört ja die Möglichkeit der Abstandnahme und Neuorientierung. Ich stelle mit Genugtuung fest, dass mit den Manafonistas doch ein Umschwung stattgefunden hat hinsichtlich des Musikgeschmacks. Viel Neues ist hinzugekommen, ein Horizontwechsel hat stattgefunden. Unsereins ist sich auch nie zu schade gewesen, durch Andere inspiriert zu werden … (I remember D once talking about the Kings of Convenience and I asked myself: „Who the fuck is this?“).

Oder J in Studententagen mit seinen siebentausend Schallplatten: nächtelang Musik hören, von Sun Ra über Coltrane bis hin zu den Tubes oder den Simple Minds, dazu Rotwein trinken und Tabakläden leerrauchen, wer kennt das nicht. Wir hatten eines schönen Sommertages im Gebrauchtkaufhaus am Weissekreuzplatz in der List wiedermal die Schallplattenabteilung durchforstet und bei einem Kaffee dann begeistert „The Boy With The Gun“ aus dem frisch erschienenen Album Secrets of the Beehive gehört.

Als jene Stelle kam mit dem verblüffenden, Pirouetten drehenden, irrwitzigen Gitarrensolo David Torns, fragte ich J voller Verwunderung: „Welche Musik ein David Sylvian wohl so in zwanzig, dreissig Jahren machen wird?“ In seiner trockenen, etwas schulmeisterlichen Art meinte der: „Das kann ich dir sagen: anspruchsvolle Avantgarde!“ So kam es dann ja auch, mit Blemish und mit Manafon.